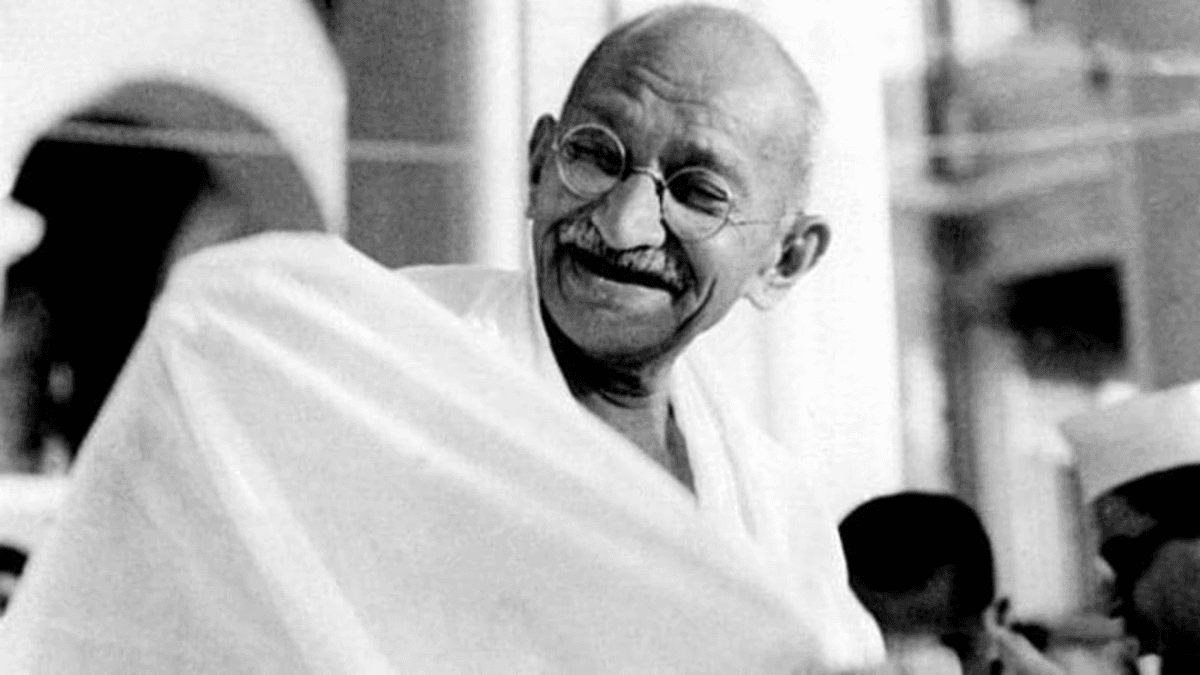

2 अक्टूबर भारत के लिए केवल जन्मदिन नहीं, एक आदर्श का पुनर्स्मरण है—मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वावलंबन के जिन मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाया, वे आज भी लोकतंत्र और मानवीय मर्यादा के सबसे विश्वसनीय स्तंभ हैं।

प्रारंभिक जीवन और विचारों की नींव

गांधीजी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई और दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष—इन दोनों ने उनके चिंतन को दिशा दी। वहीं उन्होंने नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया और सत्याग्रह की अवधारणा को आकार दिया—अन्याय के विरुद्ध अहिंसक, नैतिक और जनभागीदारी पर आधारित संघर्ष।

सत्याग्रह: नैतिक शक्ति का राजनीतिक रूप

गांधीजी समझते थे कि हिंसा से भय तो पैदा हो सकता है, पर स्थायी परिवर्तन नहीं। इसलिए उन्होंने सत्य (Truth) और अहिंसा (Non-violence) को राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन-धर्म माना। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद मिल हड़ताल में किसानों-कारखाने के मजदूरों के पक्ष में खड़े होकर उन्होंने दिखाया कि संगठित अहिंसक प्रतिरोध सत्ता को जन-इच्छा के आगे झुकने को विवश कर सकता है।

असहयोग, स्वदेशी और स्वराज

1920 के असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की वैधता को नैतिक आधार पर चुनौती दी—विद्यालयों, कचहरियों और सरकारी संस्थानों से दूरी; विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार; और खादी-चरखा को अपनाना। गांधीजी का “स्वराज” केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था; उसका आशय आत्म-नियंत्रण, ग्राम-स्वावलंबन, सामाजिक समरसता और अंतःशुद्धि से भी था। उनके लिए स्वतंत्र भारत तभी सार्थक है जब समाज अस्पृश्यता, असमानता और कट्टरता से मुक्त हो।

दांडी यात्रा: नमक में निहित नागरिक अधिकार

1930 की दांडी यात्रा ने साबित किया कि सामान्य प्रतीत होने वाली वस्तु—नमक—भी नागरिक अधिकार का प्रश्न बन सकती है। 24-दिवसीय पदयात्रा ने औपनिवेशिक करों की अन्यायपूर्ण संरचना को विश्व-पटल पर उजागर किया और स्वतंत्रता संग्राम को जनांदोलन में बदल दिया। गांधीजी का संदेश स्पष्ट था: “अन्याय के प्रत्येक छोटे रूप का प्रतिरोध करो; वही बड़े अन्याय की जड़ काटता है।”

धार्मिक-सामाजिक सद्भाव और रचनात्मक कार्यक्रम

गांधीजी ने हिंदू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता-निवारण, महिलाओं की भागीदारी, शराबबंदी, स्वच्छता, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर निरंतर जोर दिया। उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल सत्ता-परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज-परिवर्तन की अखंड प्रक्रिया है। स्पिनिंग व्हील (चरखा) उनके लिए आत्मनिर्भर अर्थनीति का सांकेतिक धुरी था—“लोकल से वोकल” की मूल भावना का प्रारंभिक रूप।

नेतृत्व का नैतिक प्रतिमान

गांधीजी ने शक्ति को सेवा के रूप में देखा। सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी प्रखर थी कि वे अपनी त्रुटियों की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति से भी नहीं हिचकते थे। जेल, उपवास, समझौता—सब उनके लिए साधन थे, लक्ष्य था नैतिक चेतना का जागरण। वे कहते थे, “उद्देश्य महान हो तो साधन भी पवित्र होने चाहिए।” यही कारण है कि उन्होंने राजनीति में नैतिकता का जो मानक बनाया, वह आज भी प्रासंगिक है।

स्वतंत्रता, विभाजन और अंतिम संदेश

भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, पर विभाजन की त्रासदी ने राष्ट्र के हृदय पर घाव दिए। इस कठिन समय में गांधीजी सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने के लिए निडर होकर दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए, उपवास किया और लोगों से मानवता का आह्वान किया। 30 जनवरी 1948 को उनकी शहादत हुई, पर उनके विचार—“अहिंसा परम धर्म” और “सत्य ही ईश्वर”—आज भी विश्व का नैतिक मानचित्र प्रकाशित करते हैं।

आज की पीढ़ी के लिए गांधीजी का अर्थ

डिजिटल युग में गांधीजी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। सूचना के शोर में सत्य की पहचान, असहमति में सभ्यता, विकास में समावेशन और लोकतंत्र में नागरिक जिम्मेदारी—ये सब गांधीवादी मूल्यों का ही विस्तार हैं। पर्यावरण-संरक्षण, टिकाऊ विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना—ये विषय उनके ग्राम-स्वराज और न्यूनतम उपभोग के सिद्धांत से मेल खाते हैं।

निष्कर्ष: सत्य के साथ प्रयोग, आज और कल

महात्मा गांधी हमें सिखाते हैं कि राष्ट्र-निर्माण का मार्ग नैतिक साहस, आत्मानुशासन और अहिंसा से होकर जाता है। उनके “सत्य के प्रयोग” केवल आत्मकथा का शीर्षक नहीं, बल्कि जीवन-प्रयोग का निमंत्रण हैं—अपने भीतर ईमानदारी, समाज में करुणा और राजनीति में मर्यादा के साथ।

गांधी जयंती पर हमारा संकल्प यही हो: असहमति को संवाद में बदलें, भिन्नता को सम्मान दें, और प्रगति को न्यायसंगत बनाएं—ताकि स्वतंत्रता का अर्थ हर नागरिक के लिए गरिमा, अवसर और आशा में बदले।